TOPキーワード

イベント・公開講座

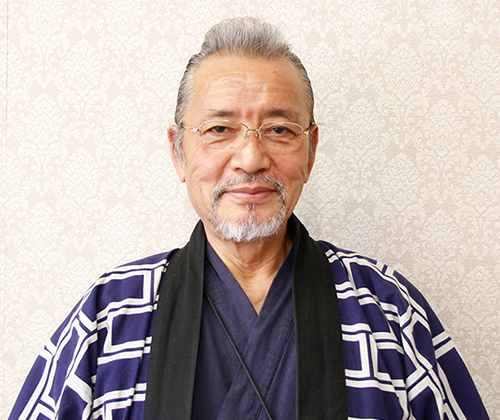

【講演レポート】教養講座「神 太郎氏」講演要旨

2015年12月09日

2015年10月23日 タレント 神太郎氏講演要旨

◎医食同源にみる先人の知恵~日本人と食文化~

大学を卒業後、立川談志に弟子入りした。談志は学校を出ていないが、ものすごい勉強家だった。渋谷のマンションは本で埋め尽くされていた。裁判官だったおやじに「留年したと思って1年間学費を送ってくれ」と頼んだ。事後承諾の弟子入りだった。でも落語家にはならなかった。声が落語に合わなかったからだ。当時、テレビで『柔道一直線』という番組があり、黒井キャプテン役をやった。いわゆるスポ根(スポーツ根性)ドラマ。その後、TBSプロデューサーの久世光彦さんから「神ちゃん、あなたは顔と声が合わないよね」と言われた。32、3歳のとき。どうしようかと考えた。ちょうどその頃、テレビで食べ物の番組が始まり、それに15年間、出ていたら当初の72kgが86kgになった。

でも人間は食べるということが基本だ。あるとき「食文化って考えたことある?」と聞かれて、そこから考えたのは、「いろんな文化があるが、世界で一番初めにできた文化は食文化だ」と気付いた。だが、いまはその一番大事な食文化を忘れている。食文化ができたときは、みな共食だった。「饗」という字は、向き合って食べていることから出ている。どんな民族も最初は皆で一緒に食べた。このように食文化の原点として共食がある。

ところで食文化の形態は3つある。手で食べる「手食」は世界の人口の40%。箸で食べる「箸食」が約30%。「ナイフ・フォーク・スプーン」を使う人が30%だ。手食では必ず右手の親指、人差し指、中指の3本を使って食べる。右手は神聖で、左手は不浄とされる。むかしは箸を使うときも、右手で持つように直された。同じ箸食文化でも箸だけしか使わないのは日本だけ。韓国ではスプーンが、中国ではレンゲが付いてくる。また韓国は食べるとき食器を持ち上げないが、日本の食器は糸切り〔高台〕があるので、食器をもって食べるのが正式だ。

「忘年の交わり」という言葉がある。この言葉があって日本は発展してきたが、最近、それがなくなってきた。でも崇城大学で「こんにちは」と挨拶してくれる。まだ忘年の交わりが忘れられていない。忘年の交わりとは、年齢を忘れて交わり合うこと。年寄りと若い人がつながる。親から子へ、子から孫へと忘年の交わりの中で生まれてきたのが郷土料理。熊本の郷土料理は何ですか。辛子レンコンは細川家3代目の忠利公が、体が弱かったのでできた。レンコンには造血、強精作用がある。切り口を見ると細川家の家紋に似ており、昔は殿様だけしか食べられなかった。明治以降に庶民が食べられるようになった。ヒトモジのぐるぐるはなぜヒトモジと言うか。ネギはもともと「葱(き)」と書く。天明2年の飢饉のとき質素なものを作ろうとした。大葱だと2文字になるので、小さな「葱」1文字を使って作ったからと言われる。阿蘇の高菜漬けもある。漬物はふつう温暖な所ではできない。気温が高いと発酵してしまうからだが、高菜は発酵しないのでシャキシャキと食べられる。

「加減」という言葉を説明できますか。塩加減、水加減、火加減、手加減などがある。なぐったり、けったりしても手加減しなかったら死ぬところまでいってしまう。料理するとき火加減、手加減が大事。コメを研ぐとき(水の量)は指を入れて第2関節までと言われた。水加減ができないといけない。昔の風呂は薪で炊いたので「湯加減を見て来い」と言われた。豆腐を持つとき、ぐいっと持つと潰れる。ふんわり持つと持てる。これが手加減だ。そうした加減を教えてくれたのが「忘年の交わり」だ。家族の中だけでなく、工業や農業にも「忘年の交わり」がある。富山には世界のシェア80%の企業がある。YKKファスナーだ。職人みんなが素晴らしいものを作り、忘年の交わりで知恵を出し合って世界一のものを作った。

郷土料理には3つの種類がある。一つは、その土地で取れるものを料理したもの。シシャモは北海道・むかわ町のが本物だ。2つ目は、そこでは取れないが、何かのつながりで生まれた料理。例えば京都のにしんそばは会津若松の松平容保公が京都に持ち込んだ身欠きにしんに由来する。第3は、全国共通の食材だが、独自の料理となったもの。熊本のだご汁、山梨のほうとう、群馬のおっきりこみは似ているが、それぞれ少し違う。熊本のだご汁はシャモの肉を使うところが違う。地産地消だけでなく、土産土法〔土地の産物、その土地の料理法〕で郷土料理ができている。

47都道府県にはその土地の特産品がある。福岡に八女茶がある。「めちゃくちゃ」という言葉がある。ふつうは「滅茶苦茶」と書くが、「目茶苦茶」とも書き、「無茶苦茶」とも言われる。76歳になる八女茶の生産者に会ったとき「本当は芽茶と苦茶からなる」と聞かされて「エー」と驚いた。お茶は3煎と言われる。1煎は50度以下のぬるま湯で出すと甘みが出る。2煎目は70度以下で渋みが出る。3煎目は熱湯を注ぐと苦みが出る。最初から熱湯を注ぐと苦みが出てしまい、それこそ「芽茶」が「苦茶」になってしまうと教わった。これも忘年の交わりのおかげだ。皆さんもおじいちゃん、おばあちゃんから話を聞いてください。いつか必ず役立ちます。食文化は文化の基礎であり、共食が原点にある。若者は何を話すか。スマホやパソコンのことを教えて上げられる。

最近、テレビで女優さんが手を箸の下に置いて食べるシーンをやっている。これは通常「手皿」と言われる。優雅に見えるが、茶道の世界では全く下品とされる。オードリー・ヘップバーンが映画『ティファニーで朝食を』のなかで、スプーンで受けてスパゲティーを食べたので、これが広がったが、イタリアではそういう食べ方をしない。従って一流のレストランではスパゲティーを食べるときにスプーンは出さない。皆さんもフォークだけで丸めて食べてください。

いま中国人の爆買いが話題になっているが、中国では納豆の爆食いが流行っている。納豆文化圏は水戸から東で作るが、九州で作っているのは熊本だけだ。ナットウキナーゼは身体にいい。血液をさらさらにしてくれる。中国人は「日本人の長寿は納豆のせいだ」と言う。「納豆」「豆腐」はこう書くが、豆を納めるのはトウフで、豆が腐ったのがナットウのようにもみられる。中国人には不思議だし、日本人にもよく分からない。ところで日本人の納豆の食べ方は間違っている。ナットウキナーゼは身体に入ってから7時間生きて作用するので、夜食べるのが正しい。

日本料理の原点はおにぎり・おむすびにある。おにぎりの化石が石川県で縄文土器の底面にくっついているのが発見されたほど古い。自分の心を握って差し上げるのがおにぎりだ。料理は思いやりの心を伝えるものだが、その原点がおにぎりだ。おにぎりには丸、三角、俵の3種類ある。公家がいた京都、奈良が俵なのに対し、徳川幕府の息がかかっていたところは三角。九州も三角で、島原だけが丸。東海道はずうっと三角。関東では千葉と埼玉は丸と三角が半々。東北から北海道まではすべて丸となる。丸いおにぎりの所ではお餅は四角。三角のおにぎりの所ではお餅は丸い。それを四角のものに乗せる。

お話したように日本の文化のもとは食文化にある。きょう話した中で「忘年の交わり」だけはきちんとノートに書いておいてください。

(文責・井芹)

| 平成27年度後期 崇城大学教養講座 日程表 | ||

|---|---|---|

| 9.25 | 山川 烈 (崇城大学副学長) | グローカル時代を悔いなく生きるために |

| 10.2 | 森脇 裕之 (多摩美術大学准教授) | テクノロジーに触発されるアートとさまざまな分野への応用※中止となりました |

| 10.9 | 河野 通和 (新潮社『考える人』 編集長) | 雑誌編集の現場から |

| 10.16 | 上塚 尚考(東陽村石匠館館長) | 肥後 熊本の目鑑橋 |

| 10.23 | 神 太郎 (タレント) | 医食同源にみる先人の知恵 |

| 10.30 | ハラール・ハウゴー (デンマーク伝統音楽家) | 魅力のデンマーク伝統音楽 |

| 11.13 | 神田 陽子 (講談師・崇城大学客員教授) | 伝統話芸 「講談」 入門 ~コミュニケーション力を高めるコツとは~ |

| 11.20 | 原 麻里子 (アナウンサー・社会人類学者) | イギリス留学の薦め ~ケンブリッジ大学で学んだこと~ |

| 11.27 | 枝廣 淳子 (環境ジャーナリスト) | レジリエンス ~折れない心・暮らし・地域・社会~とは何か |

| 12.4 | 国正 武重 (元朝日新聞編集委員) | 日本の政治の現状と18歳選挙権 |

| 12.11 | 齊木 崇人 (神戸芸術工科大学学長) | ガーデンシティの実験 |

| 12.18 | やました ひでこ (「断捨離」提唱者) | 引き算の美学 ~断捨離で日々是ごきげんに生きる智恵~ |

| 1.8 | 上妻 博明 (元内閣調査室長・ハリウッド大学院大学教授) |

法律ができるまで |

(敬称略)